6ème sur 120 au prix Védrarias 2018

Je suis fatiguée.

Je lui demande de se décaler vers le mur. Je veux une place confortable pour m’asseoir près de lui. Il me faut plus que le petit bord de son lit.

Je me penche tranquillement pour l’embrasser. Je vais prendre tout ce temps que j’ai devant moi pour discuter avec lui. Mes enfants sont chez moi. Ce soir, je n’ai pas à m’en occuper. Je suis ici, rien que pour lui et ses sœurs. Et puis, pour sa mère aussi…

Je le prends dans mes bras. J’ai envie de sentir ce garçon. C’est moi qui viens lui dire bonsoir mais toute adulte que je suis, j’ai besoin de sa tendresse. Je ne suis toujours pas habituée à sa petitesse. Arthur est un gringalet. On pourrait le briser facilement. Il n’a pas cette rondeur sous la peau qui donne tout le « moelleux » à une joue d’enfant. On sent directement les os, tout est maigre. Il n’est qu’en nerfs, avec des muscles vifs mais pas de chair pour les entourer. Je goûte à sa juste valeur cet échange traditionnel du câlin. Il faut savoir glaner les petits bonheurs quand ils viennent.

Il me raconte son école. C’est vrai qu’il y est allé ce matin… J’avais presque oublié…

« Trop de chance, Keyrian m’a donné deux cartes pokémon … »

Il détaille et je me perds dans ce jargon de classe primaire qui me demande trop d’efforts pour réussir à le comprendre comme je le voudrais.

Moi, ce lundi matin, je me suis rendue à l’Etat civil à la mairie. C’est une femme en formation qui m’a accueillie. Pour une fois, j’aurais préféré être reçue par une fonctionnaire en fin de carrière, blasée par le défilé des administrés. Elle aurait gardé un visage impavide, à la neutralité indifférente, ce que n’a pas fait cette nouvelle recrue : quand je lui ai expliqué les raisons de ma venue, elle n’a pas su retenir un « Ah… » gêné, avec une pointe de dégoût dans l’expression, encombrée mentalement d’un « je-ne-sais-pas-les-mots-qu-il-faut-dire ». Les démarches ont pris du temps. Elle a dû téléphoner à plusieurs services avant que je ne puisse signer sous la date et le lieu. Sa responsable est venue exprès avec le tampon officiel et a scellé mon document pour l’éternité.

« Vous passerez à la trésorerie dans le hall B, à gauche en sortant ».

Il ne faut jamais attendre de charité du trésor public.

Il continue son bavardage.

« Dans les échanges, la carte « force diamant » vaut plus que… »

Comment fait-il pour être aussi insouciant ? Là ? Aujourd’hui ?

L’enfance est mystérieuse. J’ai perdu cette capacité à vivre simplement le moment présent. Sa volubilité me distrait. Je m’accroche du mieux que je peux à cette diversion qu’il m’offre. J’ai besoin de ses bulles de légèreté pour respirer un peu. L’air autour de moi est épais, comme si l’oxygène avait muté en plomb. La vie me pèse sur les épaules. Je suis lasse, tellement lasse de cette lourdeur qui n’arrête pas de s’accumuler en strates.

« Mais dans les combats, la carte « frappe de dragon » est plus importante pour… »

Samedi en fin d’après-midi, contrairement à ce matin, c’est une vraie professionnelle qui nous a accueillis. Dans l’énorme hôpital balisé de centaines de panneaux, grouillant d’urgences, fourmillant d’une multitude de métiers, nous avons été orientés dans une aile en marge. En pénétrant dans cette partie, le silence nous a saisis. Le contraste entre l’agitation extérieure et le calme de cette antichambre était brutal. La volonté farouche d’y filtrer les bruits de la vie du dehors rendait palpable la spécificité de ce lieu hors du temps et de l’espace fait pour attendre. Attendre d’être reçus… Puis y attendre inéluctablement ce que pourtant chacun fuit et repousse, jusqu’au bout de ses forces. Un autre monde dans lequel nous avions basculé quelques heures avant.

Nous avons patienté quelques minutes dans une salle, avant d’être invités dans une autre à nous asseoir autour d’une table. La femme qui nous a guidés là était grande avec un corps élancé à la peau noire. Elle avait les cheveux ras et portait des lunettes rondes qui laissaient passer un regard sérieux, rempli d’empathie. Son badge indiquait Patricia sur sa blouse verte.

« Les enfants, comment vous vous appelez ?

– Chloé – Agathe – Arthur

– Ici, vous êtes au service de réanimation. Marc, votre Papa y a été amené tout à l’heure parce qu’il allait mal. Son corps ne pouvait plus vivre tout seul. On l’a installé dans une chambre avec des machines pour l’aider à respirer. »

Elle a précisé quelques points techniques, puis a accroché nos regards, a inspiré calmement et repris sur le même ton professionnel mais très doux.

« Mais il ne pourra pas guérir. Son cerveau a été très endommagé et votre Papa va mourir. Sa respiration et son cœur vont s’éteindre. Nous ne pouvons pas savoir quand, mais ce sera dans quelques heures. »

Sa voix pleine de délicatesse répétait ce que les urgences avaient déjà annoncé lors de son admission. Ses mots rentraient dans mes oreilles, traversaient ma raison. Je la comprenais sans la traduire puisqu’elle employait la même langue que moi, mais ma pensée était blanche ou peut-être noire, vide d’émotions ou peut-être saturée. Je n’aurais pas su dire. En d’autres circonstances, nous aurions pleuré, crié, gesticulé, nous nous serions révoltés, mais là, nous ne savions pas comment réagir et nous ne réagissions pas.

Les égards dans sa voix alourdissaient d’autant la gravité de ce qu’elle énonçait.

« Les enfants est-ce que vous savez pourquoi votre Papa est arrivé ici ? »

Si mon sang avait pu se glacer plus qu’il ne l’était, son bloc aurait éclaté sous cette nouvelle pression. Non, ça, ils ne le savaient pas. Nous ne leur avions pas dit parce que …c’était trop brutal, parce que…nous n’avions pas vraiment eu le temps, parce que…nous n’en avions pas eu le courage, parce qu’…un enfant ne peut pas comprendre, parce que…, …, …, parce que …beaucoup de bonnes raisons très valables, parce que…ça ne se dit pas…

Patricia si factuelle jusque-là, a hésité. Ses tournures se sont compliquées. Elle attendait que nous l’aidions, que nous lui donnions notre accord pour employer le mot autour duquel elle tournait mais il nous aurait fallu une quelconque volonté pour prendre son relais or le néant avait pris possession de nous.

« Excusez-moi quelques instants, il faut que j’aille prendre avis auprès d’un collègue ».

Elle nous a abandonnés à nous-même, abrutis. J’aurais voulu me réfugier dans les bras de mon mari à côté de moi, enfouir ma tête contre la douceur de son cou, la poser au creux de son épaule et oublier… voler à l’irrémédiable ces quelques minutes de répit, mais par pudeur je n’osais pas le regarder. Dès l’appel de ma sœur, nous avions confié nos enfants à des amis. Pendant les cinq heures de route, nous avions eu le temps d’échanger sur le malaise que nous ressentions tous les deux depuis longtemps. Nous avions été gênés de nous l’avouer mais nous nous y attendions, comme la fatale résolution d’une situation inextricable.

J’étais incapable de secourir ma sœur de sa sidération par des mots encourageants, impuissante à la toucher, à seulement lui caresser gentiment le dos. La médecin avait été claire, nous n’avions plus rien à espérer. Que faire, que dire, quel réconfort… Cette fatalité crispait mon être et figeait durement de si simples gestes.

J’aurais voulu prendre les enfants sur mes genoux, me gorger d’eux pour réchauffer mon corps pétrifié, mais je ne pouvais pas les confisquer à leur mère. Et si elle avait besoin d’eux… Leur silence était terrifiant. Trop sages… trop immobiles… impressionnés par le lieu et notre raideur, ils n’osaient pas bouger. Arquée sur ma survie, j’étais recroquevillée sur moi dans une gangue paralysante. L’accablement de mes neveux l’a traversée et m’a touchée à cœur. Non ! Il ne fallait pas que nous les laissions sans défense. Des pans entiers d’un plafond de malheur s’écroulaient sur eux. Vite, là, les mettre à l’abri. Contre l’écrasement de la mort, poser des étais, soutenir la voûte. Et survivre, là, maintenant…

J’ai plaqué ma main sur la table.

« Les enfants je vous propose un jeu, vous mettez vos mains gauches sur la mienne »

Puis, j’ai posé ma droite sur cette pile et les ai invités à y superposer la leur. J’ai ressenti notre fébrilité à tromper le destin.

« Vous faites comme moi : celui qui a sa main sur la table doit la replacer au-dessus des autres et ainsi de suite, chacun à son tour, le plus vite possible »

Nous avons commencé doucement, poussés par le tressaillement instinctif du plaisir de jouer, puis plus rapidement, oubliant, un peu, où nous étions, dans un frémissement de vie réveillée par le frottement de nos peaux les unes contre les autres.

Patricia est rentrée. Intimidés, nous avons replacé sagement nos mains où nous le pouvions.

Elle s’est rassise. Elle avait téléphoné au pédopsychiatre de garde dont elle avait eu l’approbation pour aller jusqu’au bout de l’entretien et dire aux enfants la vérité qu’ils devaient savoir. Nous pouvions dès lors, aller voir leur père.

Elle nous a menés à un vestiaire dans lequel nous devions poser nos affaires, laver nos mains avec une solution antiseptique, couvrir nos chaussures et nos cheveux de « charlottes ». Il restait vingt mètres entre lui et nous. J’étirais à l’infini tous mes gestes pour éviter l’inéluctable. Fermer le casier, avancer jusqu’à la porte, l’ouvrir, sortir, la refermer, saisir la main d’un des enfants, traverser un couloir, approcher de la chambre, serrer fort les petits doigts, ne pas regarder par le mur vitré, repousser le temps, se concentrer sur la poignée de sa porte, jeter malgré moi un coup d’œil à travers la fenêtre et l’apercevoir, perdre ce dernier espoir, « Ah,… c’est bien lui », raccrocher mon attention à la poignée, mettre le pied droit devant le gauche, sentir le contact du plastique de la clenche, appuyer, accompagner le mouvement bien huilé des gonds, entrer et… le voir.

J’ai émergé de mon apnée, reconnaissante à la technique d’être restée discrète : Marc était là, les yeux fermés, avec le teint normal d’un homme endormi sous une couverture soigneusement bordée sous le menton. De silencieux monitorings de contrôle pulsaient des courbes dont les fréquences semblaient régulières. Vraiment ? Il allait mourir ? N’étaient-ce les petits tuyaux sortant de son nez et de dessous le drap, il semblait aller bien. Qu’y avait-il de mort en lui ? Que restait-il de vivant ? Où était-il ? Avec nous ? Dans les limbes de l’inconscience ? La voûte de plomb recommençait à s’affaisser au-dessus de ma tête. La petite main encore logée dans la mienne m’a réveillée : ne rien lâcher, remplir ces quelques heures de sursis que mon beau-frère nous offrait pour y concentrer tout ce qui ne serait plus en allant à l’essentiel.

« Les enfants, vous pouvez penser à un moment que vous avez aimé passer avec votre Papa et le lui raconter pour le remercier. »

Pendant que je me torturais pour évoquer un instant fort, grave et symbolique pour marquer solennellement cet adieu, leurs voix légères ont jailli spontanément :

« Papa, c’était bien de ramasser des châtaignes et des champignons avec toi. Je t’aime.

– Papa, mardi, quand tu es venu nous chercher à l’école, mon cœur sautait de joie.

– Papa, elles sont bonnes les confitures qu’on a faites ensemble. Je vais les manger en pensant à toi. Je t’adore mon Papa. »

A ces phrases qui me remontent, ma peau se hérisse à nouveau et rend pénible son contact avec ma chemise. L’absence de leur père les privera donc de ces moments d’ordinaire insignifiants mais dont on pleure tant l’importance quand ils n’existent plus. La chaleur d’Arthur contre moi et son babillage me rappelle à lui. Mon inattention me met mal à l’aise.

« Je suis désolée, je n’arrive pas à t’écouter. Est-ce que tu veux bien que nous fassions silence ? »

Il se tait. Ses bras menus s’enroulent autour de mon cou et me serrent fort. Je me rapproche de lui, je me repais de son affection qui pénètre en moi et se diffuse doucement comme un baume à mon âme.

Hier aussi la présence des enfants m’a apaisée. La famille très proche s’était rassemblée chez ma sœur en cet étrange dimanche. La maison était quadrillée d’adultes qui déambulaient comme des pantins actionnés par les seuls réflexes de l’habitude. Nous nous croisions sans nous rencontrer évitant ainsi de nous interpeller avec ce « Pourquoi il a fait ça ? » qui nous brûlait les lèvres. Nous étions chacun enfermés en nous pour mieux supporter les paquets de minutes qui s’égrenaient dans le sablier du temps, des grains de sable comme des énormes blocs nous ensevelissant sous ce dimanche qui n’en finissait pas. La scène de nos vies avait perdu son sens, nous ne parvenions plus à jouer les rôles que nous avions : épouse, père, mère, sœur… Dans cette pantomime, seuls les enfants étaient naturels. Eux ne jouaient pas un personnage, ils vivaient. Ils montraient du plaisir à nous trouver rassemblés à cette étrange réunion de famille, sollicitant l’un pour lui montrer ses playmobils, exhibant à l’autre le dessin qu’elle avait fini. L’aphasie contre laquelle ils butaient faisait mal à voir. Il fallait les extraire de ce décor funeste. Soulagée de m’échapper, je suis sortie avec eux. Ils me guidaient sur le chemin d’une de leurs promenades, quand l’un s’est arrêté :

« Papa. Il est mort maintenant ? »

L’effroi m’a frappée. Personne ne les avait donc prévenus ? J’aurais voulu être engloutie dans une fosse et disparaître. De l’air, pitié de l’air. Acculée au mur, le souffle coupé par la sentence que je devais leur assener, je me suis entendue répondre d’une voix étrangère :

« Oui, ce matin, à 11h. »

Pourquoi n’étaient-ils pas pulvérisés par le choc de ma bombe ? Ils continuaient à marcher, se resserrant contre moi, se renseignant sans révolte sur le déroulement de ces dernières heures que nous ne leur avions pas racontées.

Nous sommes arrivés au square. Je me suis assise exsangue sur un banc pendant qu’eux grimpaient sur les installations qu’ils connaissaient : balançoires, toboggans, tourniquets,… Avaient-ils bien compris ? Leur père était mort et eux, ils jouaient, regroupés les uns contre les autres à leurs activités enfantines ? N’était-ce pas indécent de les laisser sautiller alors qu’il gisait quelque part ? A les observer, je me suis sentie plus petite qu’eux. Leur acceptation naturelle de ce qui leur arrivait m’était un formidable enseignement d’abandon. Pas de violence, de déni ou d’effondrement dans leurs réactions mais des questions à répondre sans tabou, des sourires vrais à recevoir, des larmes sincères à consoler. Ce sont eux qui finalement étayaient le plafond du malheur et je me suis glissée sous la protection de leur innocence. Et alors que j’avais encore la mort de leur père sur le bout de ma langue, j’ai joué, comme eux, mais… à vivre. J’ai savouré sans culpabilité la douceur des rayons du soleil de ce beau mois de septembre, apprécié la caresse de cette mèche de cheveux détachée par une brise. J’étais vivante et j’en goûtais l’inestimable prix.

Arthur desserre son étreinte et relâche ses muscles. Nous nous détendons l’un et l’autre. Il reprend la parole calmement et évoque notre après-midi.

« Tu as été courageuse tout à l’heure quand tu as touché Papa, parce que moi j’avais trop peur. »

Lui, si petit, souligne si justement ce que j’ai surmonté… Cette phrase lumineuse traverse mon esprit noirci par la brûlure des évènements, se fiche au fond de moi et touche mon cœur dans un impact vibrant qui irradie mon être.

Hier soir, ils sont tous repartis chez eux, pressés de retourner à leur vie, me laissant seule auprès de ma sœur pour l’aider. Ils reviendront pour l’enterrement, jeudi, la mairie aura procédé à l’ouverture de la tombe au cimetière ancien. Depuis ce matin, c’est donc moi qui assure le quotidien qui ne s’est pas arrêté. Ma sœur n’était pas en état de conduire, vers 14h, je l’ai ramenée avec ses enfants à l’hôpital. Nous avons pris une autre route que samedi, nous n’avions plus rien à faire du côté des vivants, n’avions même plus accès à l’aile périphérique de Patricia. Marc avait été transféré à l’arrière du bâtiment. Un homme au visage neutre nous a indiqué la chambre Orchidée. Avec la Tulipe, la Myosotis et la Marguerite, elles formaient un bouquet dont la morgue rendait le parfum amer.

Mes neveux et leur mère voulaient voir le corps. J’étais à leur service et avait gelé toute réflexion propre. Nous nous sommes assis ensemble dans l’antichambre privée. Nous murmurions. La-route-était-mal-indiquée, le-monsieur-était-gentil, ces-fleurs-sont-fausses, cette-table-est-petite… Nous repoussions l’échéance par des banalités affligeantes. Puis ma sœur s’est levée « Allez, les enfants, on y va ». J’ai obéi moi aussi, elle a fait quelques pas, s’est approchée de la porte et d’un coup, s’est statufiée dans un refus absolu à pouvoir supporter la confrontation. Ses jambes l’ont portée à une chaise toute proche, sur laquelle elle s’est écroulée. « Je ne peux pas. Pas maintenant. Allez-y, vous ». Les filles se sont accrochées à elle. « Non, j’ai plus envie ». Elles se sont pris les mains. J’ai arrêté de regarder. Si elles se mettaient à pleurer, je craquerais et il ne fallait pas. Mon neveu voulait toujours voir son père. Il ne pouvait y aller seul. Je me retrouvais donc en tête de front, sous les assauts de la peur et la mitraille des images. J’ai 39 ans, je n’avais jamais vu de cadavre. Marc avait deux mois de moins que moi. Le voir, lui, mort, me renvoyait en miroir à ma propre fin. Et je n’étais pas prête. Mais le petit garçon de huit ans à côté de moi, inconscient de monter à la barricade l’était encore moins. Je ne devais pas faillir, ce trop jeune enfant avait rendez-vous avec son histoire.

Nous sommes entrés. Il était là. Il était mort. Allongé. Les mains croisées sur le ventre. Arthur s’est approché de lui, comme il l’aurait fait si son père faisait la sieste. Depuis sa petite taille, que voyait-il de lui ? Etrangement, j’ai remercié mon beau-frère de me donner de mon premier mort une belle image. Il n’était pas décharné par la vieillesse ou la maladie. Il n’était pas déchiqueté par un accident. C’était lui. Comme je l’avais vu cet été… Un peu plus pâle… Sans une petite blague pour nous accueillir.

« Est-ce que je peux le toucher ? Je sais pas comment faire. »

Il fallait pour cela que je porte son garçon pour le hisser jusqu’à lui. Ce geste me révulsait. Conduire un enfant au contact de la mort était au-dessus de mes forces. Mais j’entendais dans son timbre une importance capitale. J’ai tiré dans la sincérité de sa demande l’énergie pour le prendre dans mes bras et le soulever.

« Tu veux bien le faire avant moi ? »

J’avais lu tant de fois que le froid des corps était saisissant que, sous l’effet du dégout qui me prenait à la gorge, la chaleur du mien a reflué violemment à l’intérieur. J’ai pointé le bout de mes doigts sur le front, retrouvé sous la palpation la température de la viande conservée dans mon réfrigérateur. L’homme à l’entrée m’avait expliqué qu’ils sortaient le corps de la chambre froide pour la première visite et c’était nous.

J’ai resserré mon étreinte autour de son fils plein de vie, ravalé ma nausée et cherché un peu de beauté pour éclairer les ténèbres de cette chambre claire.

« Il est bien habillé ton Papa. C’est ta Maman qui a choisi son costume hier. Ils lui ont fait un beau nœud de cravate. »

J’ai alors remarqué que contrairement à samedi son cou était dégagé. Qu’il n’y ait aucune trace m’a soulagée.

« Regarde, il est bien rasé.

– Je voudrais l’embrasser

– Tu peux. Je te tiens. »

Voulant lui épargner une funèbre sensation qui aurait glacé à jamais la mémoire de sa peau, je lui ai conseillé de le faire au-dessus du front à la naissance des cheveux et de se concentrer sur leur douceur et aux chatouilles qu’il ressentirait. Il s’est penché. Il a embrassé son père.

« Au revoir Papa »

« J’ai été courageuse mais sans ta présence, je n’en aurais jamais eu la force, même si c’est moi qui t’ai porté, c’est toi qui m’as conduite. Tu es le plus petit mais tu es le seul à n’avoir pas reculé et à avoir embrassé ton Papa.»

Il me sourit et une fierté légitime illumine son visage.

Il rayonne d’innocence et de confiance. Puisse-t-il garder cet inestimable trésor. Il aura besoin de ce secours pour porter le poids que le mot suicide rajoutera à celui d’orphelin.

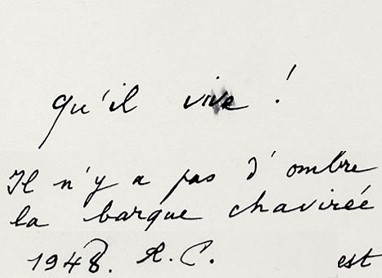

Qu’il vive !

Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée.

René Char

C’est un très beau texte, très fort. Un vrai talent d’écriture!

J’aimeJ’aime

Merci !

J’aimeJ’aime

J’aime bien l’attente, le délai avant l’arrivée du mot fatidique. C’est un effet de style qui retient toute l’attention du lecteur et c’est une marque de respect pour le défunt et sa famille.

J’aimeJ’aime

C’était aussi pour moi, une manière de faire partager la « lutte » pour dépasser le tabou qui existe encore autour de ce sujet…

J’aimeAimé par 1 personne

Ce texte est très fort. J’ai eu l’impression de le vivre en le lisant. Il m’a beaucoup émue.

J’aimeJ’aime

Blandine

Très beau texte, tres tres émouvant , poignant .

Je te félicite d’avoir si tendrement parlé de ce moment pourtant tragique.

Une remarque juste car tu en souhaites pour progresser n’est ce pas ? Je me suis un peu perdue dans l’enchaînement des événements ….

c’est Tout .

Bisous

J’aimeJ’aime

Un partage d’émotions sans voyeurisme. Ce texte montre la complémentarité entre la vie et la mort, entre l’enfant et l’adulte,

entre la parole et le silence, entre la chaleur et le froid.

Ce beau texte est un hommage au courage des enfants.

J’aimeJ’aime

Ce pouvoir de l’enfance … merci

J’aimeJ’aime

Une grande émotion m’a saisi tout au long de la narration qui va crescendo. Sans doute parce qu’elle fait référence à mon propre passé. La précision du texte y est certainement aussi pour quelque chose. Je ne sais pas si vous avez pioché dans votre histoire personnelle, mais de talent, vous ne manquez point.

Vous m’avez perdu lors de deux allers retours. Était-ce mon immersion qui par moment était complète ?

Ce récit m’a touché, par vagues successives, … en plein coeur. Bravo, et merci.

J’aimeJ’aime

Je n’ai fait que raconter ce qui c’est malheureusement passé. Tout est vrai sauf les prénoms.

Je suis désolée que nous ayons cette « histoire » en commun.

Plusieurs personnes ont été perdues par mes aller-retours mais cela m’aurait été trop difficile de reconstruire l’organisation générale. Je le regrette un peu…

Merci pour votre compliment.

J’aimeJ’aime